L'histoire du vin en dix dates clés

- Le 07/09/2025

- Dans Revue de presse

- 0 commentaire

Par Benoist Simmat Fabien Humbert de la Revue des Vins de France.

Source : https://www.larvf.com/dix-etapes-cles-de-l-histoire-du-vin-sur-dix-millenaires,4754960.asp

Le vin ne s’est pas fait en un jour : de la découverte sans doute accidentelle de la fermentation au remplacement des pesticides par des préparats biodynamiques, la vigne et son produit ont été peu à peu appréhendés, transformés, reconnus…

Retour en dix étapes sur l'histoire mouvementée du vin, qui montre que le retour vers le passé est parfois la meilleure manière d’avancer vers le futur.

Vers - 10 000 : Les premiers hommes découvrent le raisin

Moyen-Orient - La vigne sauvage existait dans l’espace méditerranéen avant l’apparition de l’homme. Les premières civilisations peinaient à prendre forme que déjà, les groupes d’Homo sapiens découvraient les avantages du petit fruit d’une liane coriace : le raisin. Les paléontologues supposent que les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont remarqué, dès le paléolithique, que les baies de raisin avaient naturellement tendance à fermenter, et que ce fruit était le seul à donner un jus spontanément agréable. Le raisin est idéal grâce à son équilibre entre sucre et acidité, son eau (qui fluidifie le jus), et sa peau remplie de molécules bénéfiques (tanins, polyphénols). Ce proto-vin deviendra, dans le nord du Croissant fertile, le breuvage issu de la vigne domestiquée, notre chère vitis vinifera.

Vers - 6000 : Le Caucase se lance dans la vinification

Caucase - Les premiers vignerons étaient sans doute des habitants du Caucase. Datant d’environ 6 000 ans avant notre ère, les plus anciens résidus chimiques de procédés de vinification ont en effet été retrouvés en 2017 en Géorgie. D’autres sites presque aussi anciens ont été exhumés en Arménie, en Anatolie, en Iran. La vigne à vin a manifestement été domestiquée au Proche-Orient au moment même où les premières populations sédentarisées maîtrisaient agriculture et élevage. Les reliques géorgiennes, des jarres de 300 litres, tendent à prouver que le vin était élevé en grands contenants, peut-être enterrés ; une tradition qui s'est maintenue dans ce pays à la frontière de l'Europe et de l'Asie. La vinification étant aussi ancienne que la civilisation, c’est sans doute du début du néolithique (estimée à - 8000 pour le Moyen-Orient) que remontent les premiers essais de fabrication du vin.

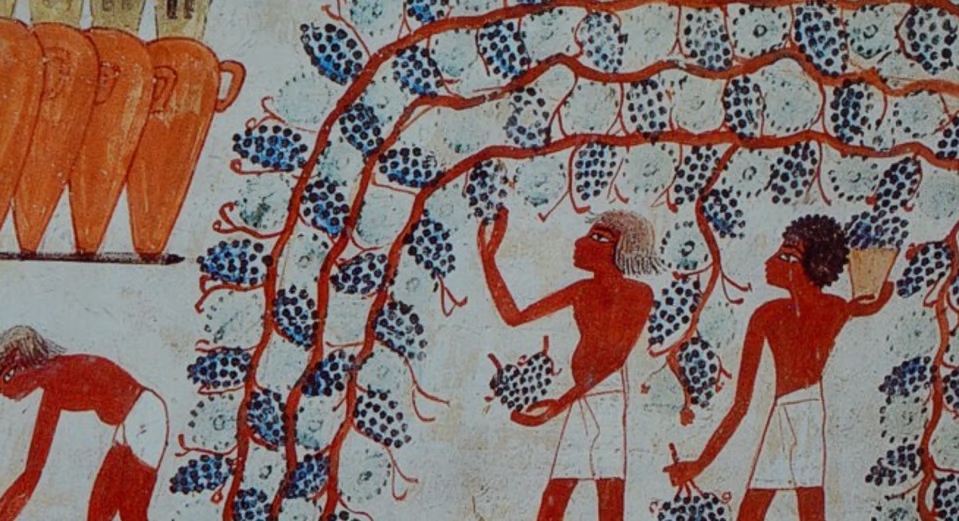

Vers - 4000 : Les pharaons millésiment

Égypte - Aussi incroyable que cela puisse paraître, les connaissances des Égyptiens des très anciennes dynasties équivalaient celles des vignerons de la Révolution industrielle ! L'Égypte antique maîtrise en effet les procédés de culture de la vigne et de vinification. Mais surtout, elle généralise “l’étiquetage” et le vieillissement des vins, lesquels, bénéficiant d’un climat aride, s’avèrent très alcoolisés, donc aptes à traverser les années. Le procédé ? Les jus fermentent avec leurs lies dans des amphores de terre cuite ouvertes ; ces dernières sont ensuite scellées à l’argile, avant qu’un intendant n’y grave directement le nom du “domaine” (ou de la ville d’origine). Parfois, le millésime est également peint sur la capsule d’argile, selon l'historien Hugh Johnson. Les amphores sont alors, pour certaines, conservées de nombreuses années avant d’être consommées. D’autres sont placées dans les tombeaux des princes, pour accompagner ces derniers dans leur voyage vers l’au-delà...

Égypte - Aussi incroyable que cela puisse paraître, les connaissances des Égyptiens des très anciennes dynasties équivalaient celles des vignerons de la Révolution industrielle ! L'Égypte antique maîtrise en effet les procédés de culture de la vigne et de vinification. Mais surtout, elle généralise “l’étiquetage” et le vieillissement des vins, lesquels, bénéficiant d’un climat aride, s’avèrent très alcoolisés, donc aptes à traverser les années. Le procédé ? Les jus fermentent avec leurs lies dans des amphores de terre cuite ouvertes ; ces dernières sont ensuite scellées à l’argile, avant qu’un intendant n’y grave directement le nom du “domaine” (ou de la ville d’origine). Parfois, le millésime est également peint sur la capsule d’argile, selon l'historien Hugh Johnson. Les amphores sont alors, pour certaines, conservées de nombreuses années avant d’être consommées. D’autres sont placées dans les tombeaux des princes, pour accompagner ces derniers dans leur voyage vers l’au-delà...

À partir du IIe siècle : Le fût de chêne se généralise

> Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a reconstitué cette embarcation antique vouée au transport du vin en vrac.

> Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a reconstitué cette embarcation antique vouée au transport du vin en vrac.

Gaule - Dans les immenses forêts de l’ouest de l’Europe, les Celtes ont développé pendant des centaines d’années l’art complexe de la chauffe et du cerclage des tonneaux de chêne (ou conçus à partir d’autres bois nobles), afin de transporter leurs célèbres cervoises et hydromels. Solides, légers, transportables, facile à stocker ou à utiliser, ces fûts prennent rapidement le pas sur les traditionnelles amphores en terres cuites pour assurer le transport et la conservation du vin dans tout l’Empire romain. Ils resteront l'instrument préféré des vignerons et marchands de vins tout au long du Moyen Âge. Surtout, ce contenant révolutionnaire permettra aux moines de l'ordre cistercien établis à Cîteaux de disposer d’un instrument parfait pour commencer à travailler le vieillissement des premiers “grands crus” bourguignons. Aujourd’hui encore, les maîtres-tonneliers du monde entier ajustent leurs foudres et autres muids comme au temps de Vercingétorix : le fût de chêne a conquis le monde.

Début du XVIIe siècle : La bouteille moderne sort du four

Début du XVIIe siècle : La bouteille moderne sort du four

Angleterre - Dans son atelier de Newnham on Severn (Gloucestershire), l’aventurier-diplomate et scientifique Kenelm Digby développe un nouveau four à verre qui va donner à sa patrie un avantage commercial considérable. En parvenant à monter très haut les températures de fonte, l’inventeur va créer la bouteille en verre moderne : solide, stable, résistante aux cahots des routes et, plus tard, à la pression des nouveaux vins effervescents. C’est une révolution pour le transport, la conservation et le service des vins. D’autant qu’au même moment sont mis au point deux ustensiles complémentaires indispensables : le bouchon de liège et le tire-bouchon. Bientôt, le format de 75 cl (une sous-division du “gallon impérial” anglais) s’imposera partout.

Fin du XVIIe siècle : En Aquitaine, le rouge prend ses couleurs

Bordeaux - Alors que la dynastie Stuart règne sur l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande, les goûts des aristocrates d’outre-Manche, qui constituent alors la principale clientèle des viticulteurs bordelais, se transforment. Ces nobles se lassent des clairets ; ils préfèrent les vins “noirs” de Cahors ou les vins mutés du Portugal, plus alcoolisés, plus colorés, donc plus chers et jugés plus valorisants pour leur classe sociale. Arnaud de Pontac, premier président du parlement de Bordeaux, tente alors de réaliser dans son domaine de “Ho-Bryan” (le futur premier cru classé Haut-Brion) des jus plus foncés. Pour cela, il applique des techniques révolutionnaires, comme le soufrage des tonneaux, le soutirage, l’ouillage, ou le vieillissement en fûts de chêne neufs. Le sieur de Pontac invente, ni plus, ni moins, que notre vin rouge de garde actuel ! Dès son lancement, en 1663, le succès est fulgurant : il devient rapidement un modèle pour les vins de la région, puis du royaume.

Début du XVIIIe siècle : Les bulles champenoises à la fête

Champagne - Dès l’époque de Louis XIV, les vins de Champagne sont très appréciés dans les palais de Versailles ou de Londres. Mais il s’agit alors de cuvées dénuées de bulles ! Apparaissent les négociants britanniques, qui remarquent que ces jus importés entrent à nouveau en fermentation au printemps, et qu’une effervescence, assez goûtue, se forme. Certains introduisent de la liqueur de sucre de canne dans les bouteilles pour maîtriser ce processus. Un certain Christopher Merret, pionnier méconnu, consacre un mémoire à ce sujet. Dans les abbayes de la Marne, les vignerons s’intéressent à ces innovations. À commencer par le célèbre Dom Pérignon (moine de l’abbaye d’Hautvillers), qui introduit quelques règles : sélection des cépages, assemblage des meilleurs crus, élevage… Succès immédiat : au début du Siècle des Lumières, le champagne incarne l’excellence et la fête. Une construction sociale toujours de mise aujourd'hui.

XIXe siècle : Le vin alimente le prolétariat

Europe et États-Unis - La première révolution industrielle fait exploser les rendements de la culture de la vigne : elle permet la production de gros volumes destinés à “nourrir” la nouvelle force de travail des usines naissantes. Avec la colonisation de l’Algérie, entamée en 1830, la France dispose de jus gorgés de soleil, qui seront abondamment mélangés aux vins hexagonaux. C’est le temps du “gros rouge”, vin de soif considéré comme un fortifiant, abondamment consommé par les paysans et les ouvriers de l’Europe entière. L’Amérique se convertit également à la production de masse : il faut nourrir ces immigrés européens habitués à une consommation “alimentaire” (jusqu’à plusieurs litres par jour et par personne). À côté de quelques “grands crus” réservés à l’élite, le vin devient un produit industriel facilité par les découvertes de Pasteur sur la fermentation dont il n’existe pas de définition de qualité : il est alors parfois produit avec des colorants, des stabilisants et autres aromatisants chimiques.

Première moitié du XXe siècle : La loi protège les terroirs

France - Les négociations du Traité de Versailles s'achèvent, Dada s'expose à Berlin, et la patrie de Pasteur va une nouvelle fois marquer l’histoire du vin. 1919 signe l’avènement d’une classification des lieux géographiques des vins : les appellations, modèle adopté par l’ensemble de la planète avant la fin du XXe siècle. Après la crise philloxérique et les scandales des malfaçons, le législateur crée cette année-là les appellations d’origine (loi du 6 mai), futures appellations d’origine contrôlées (décret-loi du 30 juillet 1935). Parmi les promoteurs de cette invention, citons Joseph Capus (député de la Gironde, ministre de l’agriculture) et Pierre Le Roy de Boiseaumarié (connu comme pilier de Châteauneuf-du-Pape sous son titre de baron Le Roy). Dorénavant, un vin fin devra avoir « la gueule de l’endroit », comme disait l'œnologue Jacques Puisais). Terminé (en théorie) les arrangements, les mélanges, les vins maigres renforcés de chimie ou de vin d'Algérie. Un retour vertueux vers le passé antique, quand les grands crus grecs s’appelaient Lesbos, Thâsos ou Biblinos. Un modèle qui a même inspiré tous les produits alimentaires de qualité en général, du fromage à l’agneau, en passant par la figue et l’oignon…

Début du XXIe siècle : Le vignoble devient un espace vert

Europe - Dérivés des recherches sur les gaz de combat de la guerre 14-18, les pesticides commencent à se répandre dans le vignoble entre les deux guerres, et s'imposent après 1945. Leur utilisation massive va permettre une forte croissance de la production viticole, renforcé par les progrès d'une discipline en plein essor : l'œnologie, mais pose d’énormes problèmes écologiques et sanitaires. Contre cette viticulture intensive, une pratique plus respectueuse de la nature émerge à partir des années 1960-1970, notamment en Alsace. Des vignerons comme Eugène Meyer et Jean-Pierre Frick mettent en pratique les principes de la biodynamie, une étrange vision agricole (mélange d’observation, de soin des plantes, d’ésotérisme) formalisée par l’anthroposophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925). La biodynamie se répand à bas bruit dans le vignoble et gagne en notoriété à partir des années 1990-2000 avec des stars françaises (Nicolas Joly, Jean-Michel Deiss, Lalou Bize-Leroy, Aubert de Villaine…). Parallèlement, une viticulture biologique encadrée par l’État (logo AB en 1996), puis l’Europe (symbole de la feuille européenne en 2010) prend de l’ampleur. Les vins “écolos” conquièrent maintenant le monde, qu’ils soient bio, biodynamiques, ou “nature”.

Ajouter un commentaire